血管周围间隙MRI表现

王鹏娟

血管周围间隙(PVS):又称V-R间隙,包绕在经蛛网膜下腔进入脑实质小血管(动脉、小动脉、静脉、小静脉)壁周围,并不与蛛网膜下腔直接相通。

| 图1示:动脉、血管周围间隙、软脑膜下腔及脑实质的解剖关系。 |

直径<2mm血管周围间隙可见于任何年龄,随着年龄的增长,血管周围间隙增多,直径增大(>2mm),可称为大血管周围间隙。根据大小可将血管周围间隙分为3级,即:Ⅰ级:直径在2mm以下;Ⅱ级:直径在2-3mm之间;Ⅲ级:直径超过3mm。

一些研究认为血管周围间隙扩大可能与某些神经精神疾病、初发型多发性硬化、轻度外伤性脑损伤等存在相关性。

血管周围间隙的MRI表现

扩大的血管周围间隙常分布于三个特征性的部位:

Ⅰ型见于豆纹动脉经前穿支进入基底节处;

Ⅱ型分布于脑的穿髓动脉进入大脑凸面并延伸至皮质下白质处;

Ⅲ型见于脑干;

其他较少见部位:丘脑、小脑、导叶、最外囊及海马。

根据扫描的层面不同血管周围间隙可呈椭圆形、圆形、线状及管状,通常双侧对称、边界清楚,直径在5mm以下。

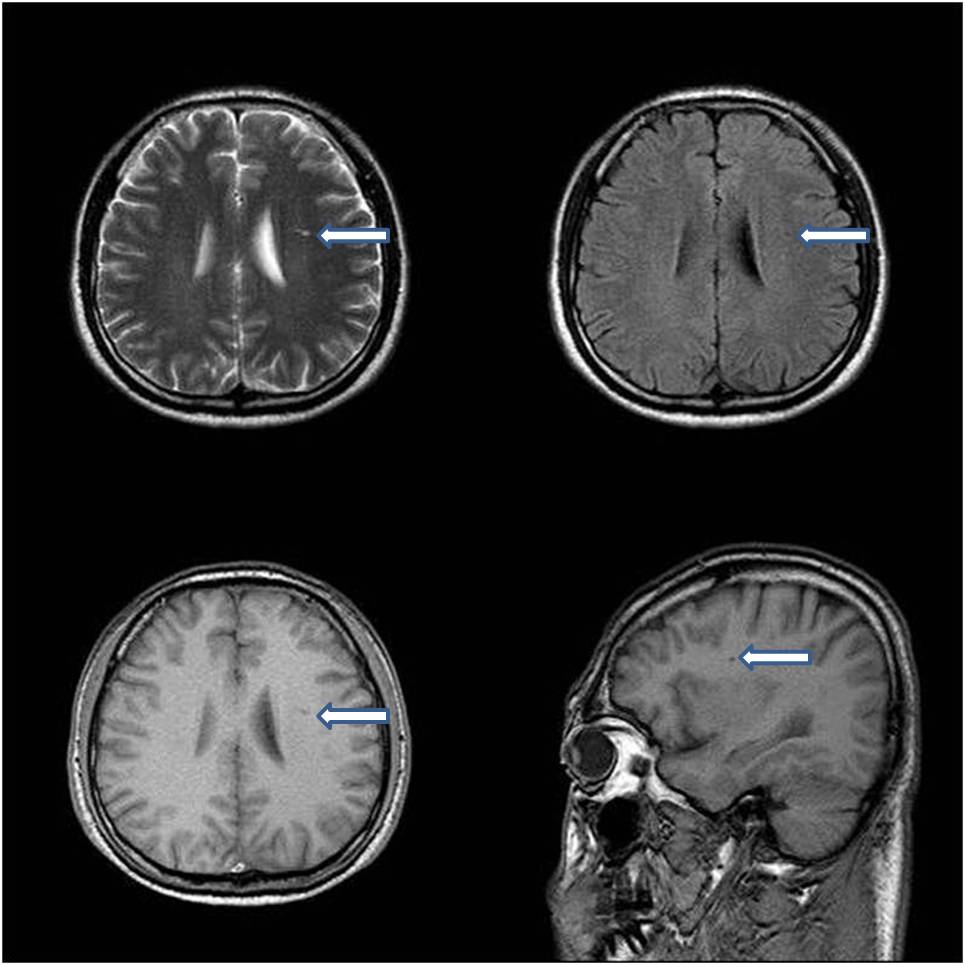

图2: Ⅰ型血管周围间隙:T1WI显示左侧侧脑室旁可见点条状低信号灶;T2WI显示为高信号,FLAIR显示为脑脊液信号,其周围脑组织信号正常。

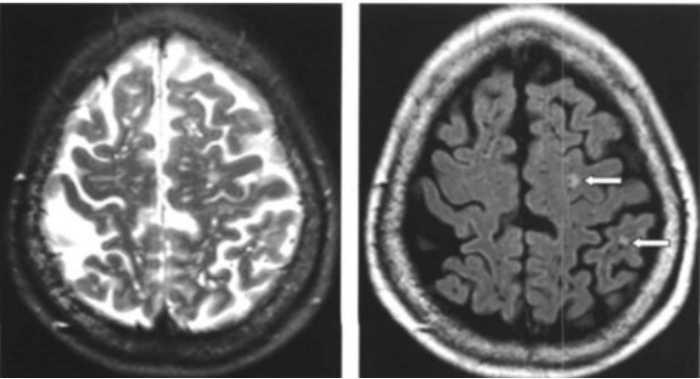

图3: Ⅱ型血管周围间隙:T2WI显示半卵圆中心多发斑点状高信号灶,FLAIR显示为低信号,周围脑实质信号正常。左侧半卵圆中心两个病灶(箭头示)显示为中央低信号,周围高信号,此为陈旧性腔隙性脑梗塞。

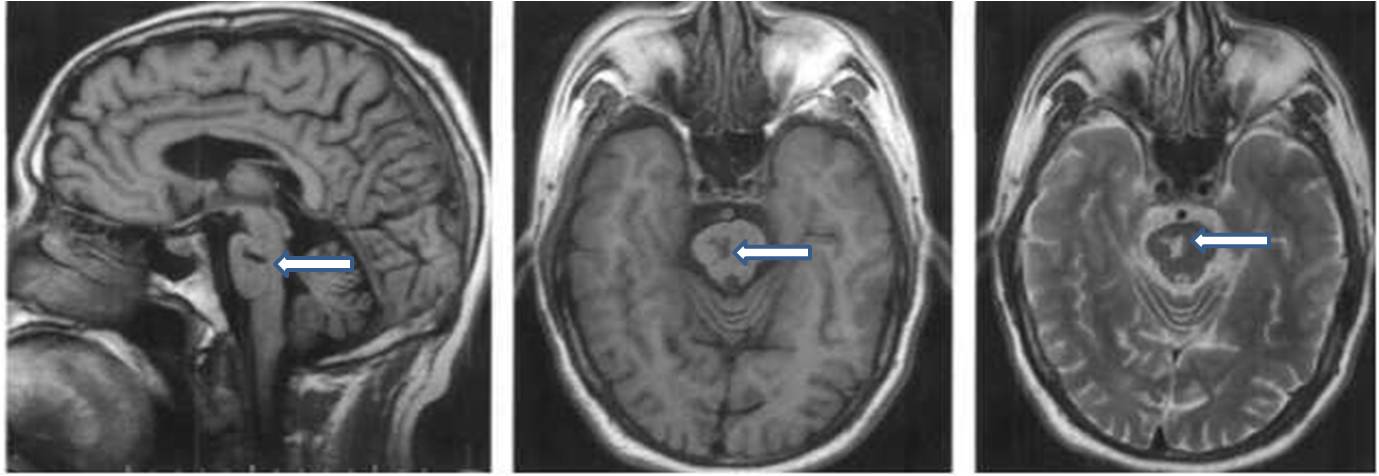

图4: Ⅲ型血管周围间隙:脑干管状T1WI低信号早,T2WI显示脑脊液样高信号灶。

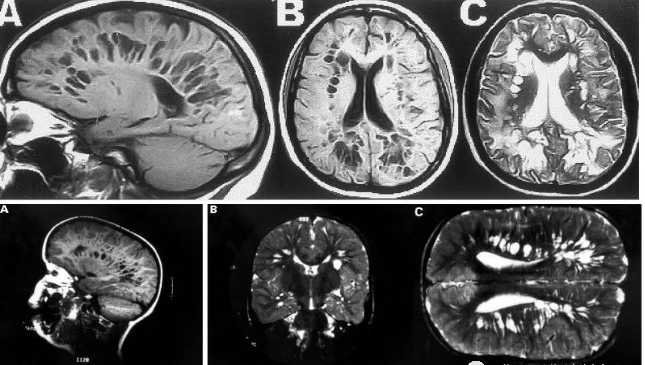

图5: 巨大的血管周围间隙

与腔隙性脑梗死鉴别

腔隙性脑梗死起源于大脑中动脉、后动脉、基底动脉,少数由大脑前动脉、椎动脉的穿通动脉阻塞引起,多见于基底节区、丘脑、内囊、外囊、脑桥腹侧和脑室周围白质区。腔隙性脑梗死的病灶比血管周围间隙大,直径>5mm,通常两侧不对称,形态上楔形的空腔更趋向于本病。

总之,血管周围间隙可见于任何年龄,好发于前连合两侧、近大脑凸面半卵圆中心、脑干大脑脚、极外囊,呈条形或线形、圆形或卵圆形,绝大多数无占位效应,MRI成像各种序列显示与脑脊液信号完全一致。

本科普仅供学习参考,不可用于商业宣传。

- 上一条:影像科新技术临床应用周刊第3季

- 下一条:影像科新技术临床应用周刊第3季

- 影像科 新技术临床应用周刊第9季 2024-01-23

- 影像科 新技术临床应用周刊第8季 2023-12-21

- 影像科 新技术临床应用周刊第8季 2023-11-13

- 影像科 新技术临床应用周刊第8季 2023-10-17

- 影像科 新技术临床应用周刊第8季 2023-09-11