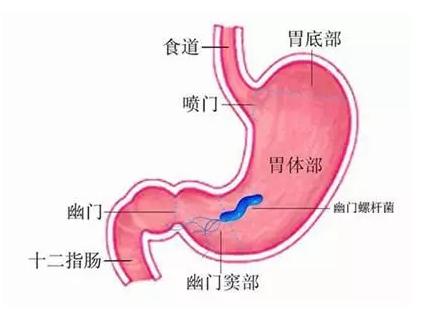

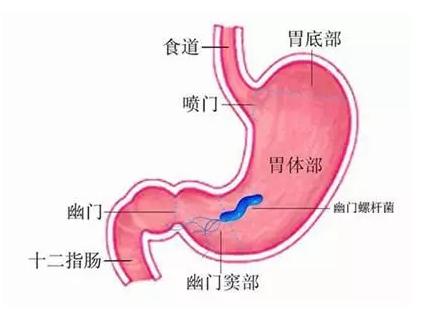

幽门螺旋杆菌是一种螺旋形、微厌氧、对生长条件要求十分苛刻的细菌,1983年首次从慢性胃炎患者的胃粘膜活检组织中分离成功并正式命名,是目前所知能够在人胃中生存的唯一微生物种类。近20多年的研究发现:幽门螺旋杆菌寄生在胃粘膜组织中,人群中幽门螺杆菌感染率约为40%,是比较常见的细菌感染。

幽门螺旋杆菌包括由幽门螺旋杆菌感染引起的胃炎、消化道溃疡、淋巴增生性胃淋巴瘤等,其不良预后是胃癌。如果胃部感染了幽门螺杆菌,患者通常会出现以下症状:

1.泛酸——幽门螺杆菌会诱发胃泌素大量分泌,导致胃酸过多,表现为泛酸和烧心;

2.上消化道少量出血等症状;

3.口臭——幽门螺杆菌在牙菌斑中生存,在口腔内发生感染,可能导致口气重,严重者往往还有一种特殊口腔异味,无论如何清洁,都无法去除。幽门螺杆菌是引起口腔异味的最直接病菌之一。

4.食欲减退。

传播途径

幽门螺旋杆菌病是后天传染的,这一点已是各国学者的共识。其传播方式还不十分明确,但最可能的途径是口—口、粪—口传播,已有以下实验可以证明:(1)利用PCR从病人唾液、牙斑和粪便中检出幽门螺旋杆菌的DNA;(3)从同一家族多名成员的排泄物中分离出相同的幽门螺旋杆菌菌株。在临床上,幽门螺杆菌感染在家庭内有明显的聚集现象。家里一人有胃病,其家属、孩子也可能将来得胃病,父母感染了幽门螺杆菌其子女的感染机会比其它家庭高得多。对感染幽门螺杆菌的家庭调查提示,有幽门螺杆菌感染者家庭中的“健康人”,幽门螺杆菌抗体阳性率为64%,同年龄组无幽门螺杆菌感染患者家庭的“健康人”幽门螺杆菌抗体阳性率为13%。据流行病学调查发现,幽门螺旋杆菌广泛存在于人的唾液和牙菌斑中,一般通过接触病人的唾液、亲吻以及食用不洁食物后经口传染。

我国及大多数发展中国家人群幽门螺杆菌感染因地区有所不同。有的地区为20%,有的地区高达90%,人群中总感染率高于发达国家。这些基本资料说明了如下几个问题:

1.胃病患者中幽门螺杆菌检出率远高于人群中总的检出率,这说明幽门螺杆菌感染者并不都得胃病。这可能还蕴藏着与致病有关的其他因素,特别是遗传因素(宿主易感性和菌株型别差异等);

检测方法

在给患者做胃镜检查时,在胃窦部取活检,活检组织经

HE 或 warthin -Starry 染色镜检,发现呈螺旋状杆菌者即可确诊。

采用血的方法检测血清中幽门螺旋杆菌的抗体水平。因为幽门螺旋杆菌感后,可在体内产生相应的抗体,使检测结果呈现阳性。

将胃黏膜组织甲醛固定后经连续切片,将脱蜡切片放入美蓝染色液染0.5~1min,流水速洗至染料不会脱色,风干切片,中性数胶封片后在镜下观察,其背景为蓝色,红细胞为绿色,幽门螺旋杆菌为蓝紫色弯曲状物。

受测者口服人工合成尿素,此尿素含有碳原子13C或14C。受测者幽门螺旋杆菌感染,

细菌可分解外源性的尿素产生氨。受测者口服尿素后半小时内,先后呼三口气,留取样本,

通过同位素检测仪检测,呼气中含有13C或14C为阳性,否则为阴性。此法灵敏度高,患者无痛苦,故已公认为目前检测幽门螺旋杆菌的最佳方法,尤其适用于年老体弱

、幼儿或因其它疾病不能做胃镜检测者。

基因诊断技术主要包括核酸分子杂交和多聚酶链式反应(

PCR)。核酸分子杂交技术具有较高的特异性和敏感性。应用针对一般抗原和CagA寡核苷酸探针的原位杂交技术,确定不同部位胃组织中CagA

的表达情况,并且与同一部位多重PCR结果进行比对,二者呈现较好的相关性。

取0.1

ml改良 Christensen

细菌尿素酶鉴定试剂于平皿圆孔中,再将胃黏膜置于此孔中,试剂由淡黄变淡红色为阳性,不变色为阴性。

粪便标本幽门螺旋杆菌抗原测定新近被提议作为检测幽门螺旋杆菌感染有效的非侵袭性方法,酶联免疫吸附实验(ELISA)商品化试剂已在世界各个地区广泛应用。在临床检测中,一般对确诊幽门螺旋杆菌感染,须两种或两种以上的方法均呈阳性。

对于幽门螺旋杆菌感染,在短期内还没有特异性的或针对性的手段如疫苗(科学家们正在研制)加以预防。将这些信息转达给大家,目的是给大家一个提醒,加强对自身健康的关注是有必要的,这种关注可以从把我们已有的知识转化为具体实践做起,而且并不难,但是长期坚持并行成习惯就不那么简单了。